多様化するサイバー脅威に対処するため、多くの組織では専用のセキュリティ専門部門を設置している。この部門はインシデントの早期検知、分析、対応、復旧などを組織的かつ継続的に実施し、重要なネットワークやデバイスを保護する役割を担う。こうした体制の中軸となるのが、情報セキュリティ管理の中枢ともいえる運用拠点である。ここでは、サイバー攻撃や内部不正、設定ミスなどさまざまなリスクを想定し、その被害を最小限に抑えるための専門的な取り組みを日夜行っている。セキュリティ運用拠点の最大の特徴は、24時間365日といった常時の監視体制を構築している点である。

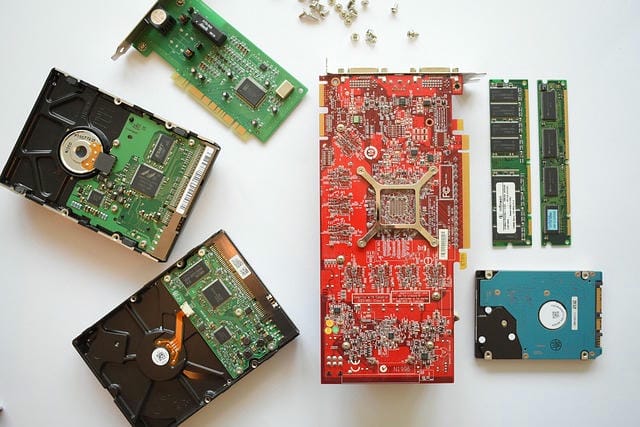

組織内部の端末やサーバー、通信機器、さらには様々なIoT関連のデバイスなど、多岐にわたる資産から絶えずセキュリティに関するデータが収集される。これには通信のログやアクセス記録、異常を示唆する挙動の検出などが含まれ、複数の専門的なツールを活用した分析が同時並行で進められる。件数が膨大となるため、人手のみならず機械学習などの技術も組み合わせ、迅速な異変察知を実現している現場が増えている。監視対象となるネットワークは、外部からの攻撃が侵入しやすい箇所として特に重要である。ファイアウォールやIDSと呼ばれる侵入検知システム、プロキシサーバーなどを配置し、ネットワークを通過する全てのデータ通信を詳細に観察することで不審な接続やデータ流出をいち早く見抜く能力が問われる。

また、リモートワーク環境やクラウド環境の普及により、ネットワークの境界が曖昧化した今日では、エンドポイントと呼ばれる個々のデバイス単位でもセキュリティ監視を実装することが不可欠となっている。侵害の兆候が観測された場合には、即座に調査と対応が始まる。例えば、不正なアクセスが試みられているならば、その通信元や経路、侵入の手口などを詳細に突き止め、被害が広がらないよう該当端末の隔離やアクセス制御を強化する。一方で、原因不明な異常についても、ネットワーク内外の複数のログ・証跡を総合的に分析し、異常検知の誤認識を排除したり、監視精度の向上を継続的に行うことが求められる。セキュリティ運用拠点には多くの経験と知見が蓄積されており、単なる異常通知だけでなく、組織全体のセキュリティ状態を可視化し、リスク管理強化に資する提案が行われている。

たとえば、収集したログをもとに攻撃の傾向や脆弱性の存在をレポートし、施策改善やセキュリティ教育につなげる役割も果たしている。高度な知識を有する専門家のアナリストが常駐し、日々最新の攻撃事例を学習しながら、自社のネットワークやデバイスの状況に応じた最適な対応パターンの策定に努めている。現在、高度化・巧妙化している攻撃手法に対抗するため、システム連携の自動化や脅威情報共有といった先進的な取り組みも進んでいる。発生する膨大なアラート情報の中から、本当に緊急性が高いもののみを抽出し、優先順位をつけて対処する技術や、複数の組織間で得られた攻撃の最新情報をダイナミックに連携するといった機能も重視されている。これにより、自社内だけでは把握し切れなかった手口や、デバイスの新たな脆弱性も素早く察知できるため、全体の防衛力が格段に向上する。

他方、セキュリティ運用拠点の運用面では限られた人員リソースをいかに効率よく活かすかという課題も存在する。多様なネットワークやデバイスを常時監視するためには、システムの標準化や運用手順の明文化、さらには属人的な判断に依存しないナレッジの体系化が求められている。運用負担の低減策として、AIや自動スクリプトを活用し、単純作業の自動化・省力化を推進する動きも活発となっている。今やほぼ全ての業種において、重要な資産がデジタル化しており、その保護のためにはネットワークおよびデバイスの堅牢性が大前提となる。セキュリティ運用拠点は、このような現実に十分適応した防衛体制の核として、日々進化し続けている。

組織がDXを推進していく中で、安全なシステム基盤を維持するためにも、運用現場の取り組みや技術革新はさらに重要度を増している。今後も新たな課題が浮上するたびに、対応手法や体制の改善が求められることが確実だ。これらの活動を通じて、ネットワークと接続されたあらゆるデバイスが安心・安全に機能し続けられる環境が構築されていくだろう。多様化・高度化するサイバー脅威への対応として、企業や組織では専用のセキュリティ運用拠点を設置し、24時間365日という常時監視体制のもと、システムやネットワーク、各種デバイスの安全を守る取り組みを強化している。ここでは、ファイアウォールや侵入検知システム、エンドポイント監視などを組み合わせて、外部からの攻撃や内部不正、設定ミスに起因するリスクに持続的に対応。

膨大なアラートやセキュリティデータの分析には、専門的なツールや機械学習技術の活用が進み、迅速な異変検知と的確な初動対応が求められている。また、セキュリティ運用拠点では、単なる異常通知にとどまらず、収集したデータをもとに組織全体のリスク分析やレポート作成、セキュリティ教育、施策提案まで幅広い役割を担う。さらに、近年は攻撃手法の複雑化に対応するため自動化や脅威情報の組織間共有も進化し、自社のみでは検知困難な新たなリスクにも素早く対応できるようになってきた。一方、人材や運用負担の課題も浮上しており、手順の標準化やAI、自動スクリプトによる作業省力化が不可欠となっている。今後もデジタル社会の基盤を安定して支えるため、技術革新や運用体制の改善が重要となっていくだろう。